特殊印刷

- (rev. 2025.02.13)

日々生みだされる製品やサービス、その価値の存り方はこの数年間で大きく変化しています。単に価格や目新しさだけではなく、美しさと便利さ、合理性を併せ持つデザイン、ユーザーの体験や生活により深く関わり、共感できるストーリー、環境への配慮、社会的な意義….など人が持つ多様な世界観とより深く繋がるような製品、あるいはサービスが求められています。私たち三陽工芸の業務である工業製品への印刷も、図面に従って文字や模様を印刷するだけではなく、お客様の作り出す製品の意図や意味を理解し、より高い質の印刷プロセス提案が求められていると感じています。

特殊印刷とは?

印刷で何ができるのか?

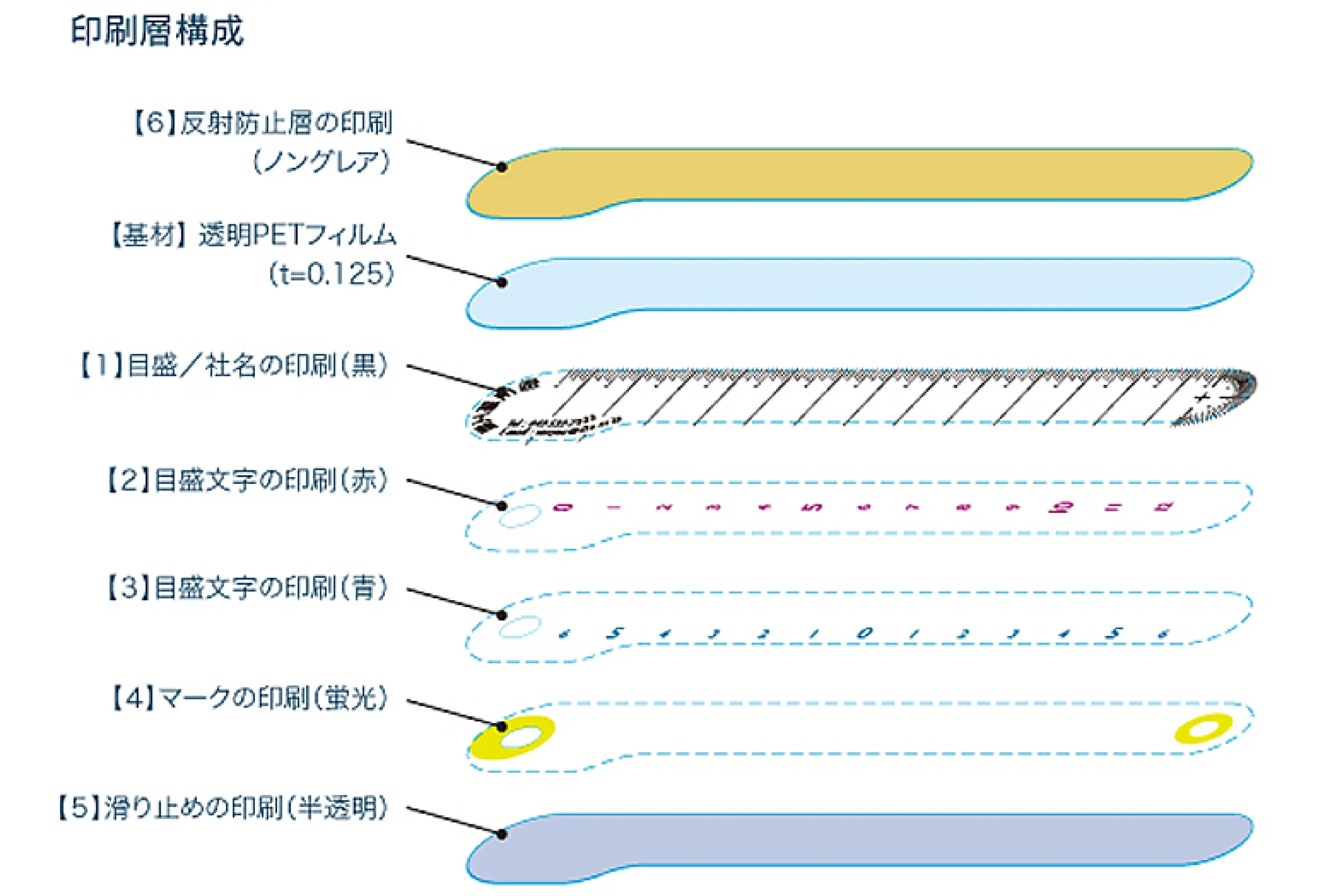

上の写真の定規、実は初めてお会いしたお客様へ、弊社の名刺代わりにお配りしているものです。もとの材料は透明なPETフィルムです。このただの透明なフィルムから、定規へ求められる機能を、印刷というプロセスだけでどこまで与えることができるのか?これを考えて作りました。(形状にもこだわってみましたが…)この印刷の工程は下の図のようになっています。

-

【目盛(黒)】 対象の基点が、定規の目盛側の反対位置でも使えるように、10mm間隔の目盛を全面に伸ばしました。

1.

-

【赤い数字】 0基点から右へ伸びる配列を赤で、0基点から左右に伸びる配列(2点間の中心を計り易くできる)の2種の配列。

2.

-

【青い数字】 0基点から右へ伸びる配列を赤で、0基点から左右に伸びる配列(2点間の中心を計り易くできる)の2種の配列。

3.

-

【蛍光色】 この定規は地色は透明なので、机の上などに置いておくと見つけづらい(かもしれない)ので、定規の両端には目立つように蛍光色の印刷をしました。

4.

-

【滑り止め】 同じようにPETの素材のままでは滑り易く、基点に合わせづらく、また、目盛などの印刷面の保護も兼ね、滑り止め層を印刷しました。これにより、厚み約0.1mmながら、この定規でしっかりと線を引くことができます。

5.

-

【ノングレア】 PETのツヤのある表面そのままでは、 照明などが反射して目盛が読み辛くなってはいけないので、ノングレア(反射防止)印刷を行いました。

6.

と、このような工夫をしてみました。フィルム型の定規としては、かなり機能的なものが出来上がったと自負しております(が、お配りした皆様、いかがでしょうか?)。

もちろんまだまだ印刷で出来る事はあります。個々の意匠性・機能性印刷については「製作事例」のページにて詳しくご紹介したいと思いますので、ぜひご参照下さい。

私たちの中に、これまで知らず知らずのうちに積もった『印刷』という固定概念から離れ、プロセス・原理の本質を見極めた上で、私たちに何が出来るのか?を考え、みなさまの『もの』に込められた価値、そして思いを『カタチ』にするお手伝いができればと願っています。

印刷できる材質・形状

材料・素材---多様な素材へ

シルクスクリーン印刷、パッド印刷は多様な素材への印刷が行えます。

まず金属材では、鉄、非鉄問わず行うことができます。例えば鉄/ステンレス:SECCなどの処理鋼板、ステンレス材はSUS302、430など、非鉄(アルミ、真鍮など)など、板金加工や切削加工などで多く用いられる材料の製品、そしてこれらの加工品に塗装、メッキなどの表面処理後の製品にも印刷を行っています(※)。

樹脂材料としてはアクリル(PMMA)、ポリカーボネイト(PC)、PET、塩ビ(PVC)、ABS、ウレタン、スチロール、エポキシ(FRPなど)、フェノール(ベークライトなど)、PBT など通常対応しております。

弊社では工業製品によく使用されている材料以外にも印刷を行ってます。実績のあるものとして、ガラスや紙類、皮革、ナイロン布、木、などに印刷を行ってきました。

ご要望の素材への印刷可否がご不明な場合でも、素材をご支給頂ければ、印刷適性のテストを行いますので、まずはお問い合わせ下さい。

形状 --さまざまな形状へ

工業製品はその用途によって最適な形状にデザインされています。そこに文字や意匠を印刷する必要があるのであれば、たとえそれが複雑な形状であっても、印刷の都合で形状を変える訳にはいきません。フィルム状、立体、平面、R面、複合形状など、色々な印刷方法・弊社の経験をフル活用し、貴社製品が最善の仕上りとなるよう、お手伝い致します。

印刷プロセス

シルクスクリーン印刷

シルクスクリーン印刷は、枠にメッシュ(網)を張り、印刷する形状にレジスト処理をした版から、メッシュを通してインクを押し出し、被印刷物にインクを転写する印刷方式です。塗膜の厚みを得易く、皮膜の耐久性や発色が良い事が特徴です。反面、高精細なフルカラーの印刷などは得意ではありません。

印刷構造が比較的単純な事からインクなどの物性制限を受けずらく、現在多くの色・機能を持ったインクが開発され、多様な素材・用途に幅広く用いられています。また、いわゆる「印刷」という分野以外にも「塗布」、「コーティング」というような視点から、多様な分野で技術転用されています。

形状 --さまざまな形状へ

工業製品はその用途によって最適な形状にデザインされています。そこに文字や意匠を印刷する必要があるのであれば、たとえそれが複雑な形状であっても、印刷の都合で形状を変える訳にはいきません。フィルム状、立体、平面、R面、複合形状など、色々な印刷方法・弊社の経験をフル活用し、貴社製品が最善の仕上りとなるよう、お手伝い致します。

パッド(タンポ)印刷

パッド(タンポ)印刷は、凹版に残ったインクを一旦パッドへ転写し、その後、被印刷物にそのパッドを押し付ける事で、インクを転写させる印刷方式です。パッドはゴム弾性(材料はシリコーンゴムが多い)を持っているので、曲面や凹凸上などの3次元面へ印刷する事ができます。

パッドの形は様々に成形できるので、突起のあるものの周辺へ印刷する事もできます。凹版は高精細な製版が可能ですので、0.05mm程度の線幅の印刷も可能です。

インクジェット

UVインクジェットプリンターによる印刷も行っております。インクジェット印刷は、シルクスクリーンやパッド印刷では苦手なフルカラー、グラデーション印刷を容易に行う事ができます。印刷原稿となるデジタルデータを、版などを介さず直接印刷を行うため、手軽にパターンや色の変更ができ、試作品作りやデザインのシミュレーションに大変役立ちます。製版やインクの調色が不要なので初期費用の低減も可能です。

ただし、印刷する素材によってはインクの密着性が十分で無いものもあり、印刷品の使用用途や後加工に対しては注意が必要です。インクの隠蔽性や高度な発色を求められる印刷も苦手です。

成膜(インクの定着)方式の違い

印刷したインクを印刷物として定着させる方法も、各素材や製品の用途によって最適な方法が異なります。 主な成膜方式を大別すると、

弊社ではいずれの方式でも対応しおりますが、特にUV(紫外線)硬化式のラインでは、ハードコー剤のコーティング、塗膜を厚くする事が求められる機能性インクの印刷、透明素材の貼り合わせ接着、などでの使用が増えています。